“妈妈,我腿疼!”—这句话让无数家长揪心。生长痛、青少年特发性关节炎、骨肉瘤都可能以“腿疼”为表现,但背后的风险却天差地别:生长痛是良性生理现象,关节炎可能致残,骨肉瘤更会威胁生命。根据《中华儿科杂志》2023年数据,我国每年新发儿童骨肉瘤约4000例,误诊率高达60%;而青少年特发性关节炎患病率约0.1%,早期确诊率不足30%,让我们一起帮助家长们精准识别风险信号。

一、生长痛:儿童发育期的“甜蜜烦恼”

1. 典型特征

年龄:3-12岁高发,与身高快速增长期重叠

疼痛性质:双侧下肢深部酸痛,夜间发作,持续数分钟至数小时,白天活动自如

伴随症状:无红肿热痛,无关节活动受限,按摩热敷可缓解

2. 发生机制

目前主流理论认为与肌肉筋膜生长速度慢于骨骼导致的牵拉刺激有关,并非骨骼本身病变。

3. 家庭处理

局部热敷或轻柔按摩

补充维生素D(血25(OH)D建议>30ng/mL)

避免过度运动,但无需限制日常活动

二、青少年特发性关节炎(JIA):关节的“慢性杀手”

1. 核心诊断标准

根据国际抗风湿病联盟(ILAR)分类标准,需满足:

年龄:<16岁

关节症状:单/多个关节持续肿胀≥6周

排除:感染、肿瘤等其他疾病

2.危险信号识别

晨僵现象:早晨关节僵硬持续>15分钟

活动受限:如膝关节无法完全伸直,手指呈梭形肿胀

全身症状:低热、皮疹(尤其躯干环形红斑)

3. 治疗原则

一线药物:非甾体抗炎药(如布洛芬)联合甲氨蝶呤

生物制剂:TNF-α抑制剂(如依那西普)用于中重度病例

康复训练:关节活动度维持训练

三、骨肉瘤:隐藏在腿痛中的“致命危机”

1. 临床特征

高发人群:10-25岁青少年,男性略多于女性

疼痛特点:固定部位剧痛(常见于膝关节周围),夜间痛醒,止痛药无效,活动后加重,晚期出现静息痛

体征:局部肿块(表面血管怒张)、病理性骨折

2. 诊断金标准

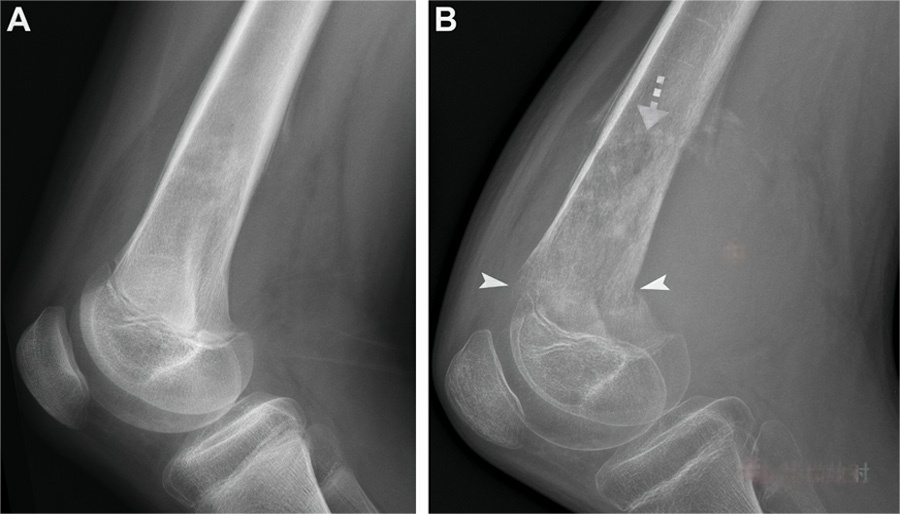

影像学:X线见“Codman三角”“日光放射征”;MRI评估髓内侵犯范围

病理活检:穿刺或切开取组织,确认恶性成骨细胞

3. 治疗进展

新辅助化疗:术前MAP方案(甲氨蝶呤+阿霉素+顺铂)缩小肿瘤

保肢手术:3D打印假体置换(配图:定制化金属假体植入示意图)

五年生存率:早期可达70%,延误治疗者<20%

四、三者的核心鉴别点

特征 | 生长痛 | 青少年关节炎(JIA) | 骨肉瘤 |

疼痛性质 | 双侧、游走性酸痛 | 单/多关节持续性肿痛 | 固定部位进行性剧痛 |

发作时间 | 夜间为主 | 晨僵明显 | 全天持续,夜间加重 |

局部体征 | 无红肿/压痛 | 关节肿胀、皮温升高 | 肿块+表面血管扩张 |

全身症状 | 无 | 低热、皮疹、乏力 | 晚期消瘦、贫血 |

影像学表现 | 正常 | 滑膜增厚、关节积液 | 骨质破坏、骨膜反应 |

实验室检查 | 均正常 | CRP/ESR升高,RF/抗CCP抗体阳性 | 碱性磷酸酶升高 |

五、家长行动指南:什么情况必须就医?

1. 红色警报(立即挂骨科或肿瘤科)

腿痛部位触摸到硬块,疼痛导致夜间频繁惊醒,单侧腿痛持续2周以上

2. 黄色预警(建议3天内就诊风湿免疫科)

关节肿胀热痛超过3天,晨僵影响穿衣/行走,合并不明原因发热

3. 绿色通道(家庭观察+儿保科随访)双侧小腿偶尔酸痛,活动后消失,生长曲线处于正常区间,无任何异常体征

六、特别提醒

1. 慎用民间疗法:

禁止对疼痛部位暴力推拿(可能加速肿瘤转移),警惕“活血化瘀”中药(可能加重关节滑膜炎)

2.检查选择优先级:首选超声(无辐射,可评估关节积液),疑似骨肿瘤时直接进行MRI(避免X线漏诊早期病变)

3. 心理支持:对确诊患儿需进行焦虑/抑郁筛查(PHQ-9量表),家长可加入“中国癌症基金会骨肿瘤患者互助群”

腿痛不是“成长的代价”,而是身体发出的健康信号。掌握这三个疾病的鉴别要点,既能避免过度焦虑,又能抓住救治黄金期。记住:当疼痛超出正常生长规律时,及时就医就是对生命最大的负责!