2018年,郑州,丢失的人工耳蜗

2018年10月,郑州,一则寻找人工耳蜗的消息在我们的朋友圈疯传,一个3岁儿童的人工耳蜗接收器丢失,如无法找回,就只能重新进行开颅手术植入新的耳蜗,最终他的耳蜗接收器被找回。小小的人工耳蜗温暖了一座城,皆大欢喜后,我们应该思考怎么让带人工耳蜗的孩子越来越少。让所有孩子都能聆听天籁的美妙!

“千手观音”邰丽华:本可避免的“一针致聋”

《千手观音》带给我们的仅仅是视觉震撼吗?邰丽华:湖北宜昌人2岁时因高烧注射链霉素而失去了听力,现任中国残疾人艺术团团长、艺术总监、中国特殊艺术协会副主席。 “千手观音”演员中有18人都是打针致聋的,这就是典型的“一针致聋”(药物性耳聋),我国7岁以下的聋儿有70万人,其中药物性耳聋患者35万人。

有一些孩子,一出生就被无声的世界所笼罩,在同龄人已经开始牙牙学语的年纪还无法用语言表达自己。他们未来的路,注定会走得比常人艰难。

图:千手观音

什么是药物性耳聋?

药物性耳聋俗称“一针致聋”,即携带MT-RNR1致聋基因的患儿在出生时听力正常,但在其成长过程中由于使用氨基糖苷类药物(如链霉素、庆大霉素、新霉素等)所致的耳聋。通过新生儿耳聋基因检测,可以尽早发现携带药物性聋致病基因的新生儿,其在成长过程中禁用或慎用氨基糖苷类药物,即可避免耳聋的发生。对于已经发生的药物性耳聋,目前尚无有效的治疗方法。

什么是“一巴掌致聋”?

“一巴掌致聋”即大前庭水管综合征,是一种常染色体隐性遗传的先天性内耳畸形疾病,大多数出生时可能并不存在听力损失,但是出生后若遇到颅内高压会出现前庭导水管扩大的现象,导致听力下降甚至耳聋。通常会在出生后几年内发病,发病之前通常有感冒发烧、轻微颅外伤,甚至一巴掌就可以致聋。通过新生儿耳聋基因检测,可以尽早发现携带相关致病基因的新生儿,注意避免剧烈头部撞击或严禁其他使颅内压增高的行为,便可极大的降低致聋的几率。

我国耳聋发生现状

我国现有听力残疾人2780万,其中0-6岁儿童超过80万人,每年约有3.5万先天性聋儿出生,我国已经成为世界上听力残疾人数最多的国家。遗传因素是导致耳聋的首要原因。超过60%的先天性聋儿是遗传因素导致的,寻找耳聋发病原因首先要排除基因问题。

新生儿听力障碍筛查的方法有哪些?

听力障碍筛查主要包括常规听力筛查和耳聋基因筛查,常规新生儿听力筛查操作简便成本低,缺点在于只能发现新生儿当前听力异常而无法发现迟发性耳聋、药物性耳聋等。耳聋基因筛查可以进一步明确耳聋病因,发现药物性耳聋、预测迟发性耳聋,在诊断患儿耳聋的同时提供家族其他成员携带耳聋致病基因的线索。对新生儿听力筛查及基因联合筛查,既保证了传统听力筛查检出耳聋患者的优势,也可尽早明确受检者是否携带耳聋致病基因突变。对患者或高风险人群进行干预和治疗,同时可知道科学婚育,从源头上预防耳聋出生缺陷的发生。

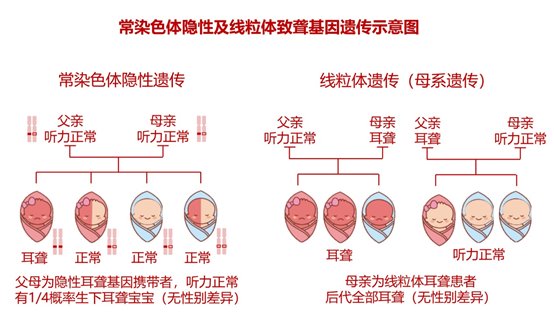

为什么爸爸妈妈听力正常,还会生出耳聋的后代?

超过80%的聋儿为听力正常父母所生育,在正常人群中约有5%-6%的人至少携带一种耳聋基因。耳聋的遗传方式多样且遗传异质性高,目前已经发现的耳聋致病基因超过500种,既有常染色体显性基因(如GJB3),也有常染色体隐性基因(如GJB2、SCL26A4),还有导致母系遗传的线粒体基因等。许多听力正常的父母可能是耳聋基因携带者,他们自身没有发病,但会将这种致病基因遗传给下一代导致孩子发病。如果同一类型的耳聋缺陷者结为夫妇,他们生育聋儿的几率远高于普通人。

哪类人群需要进行耳聋基因检测?

1. 备孕夫妻,孕前优生遗传咨询,明确生育聋儿风险;判断配偶是否携带同一类型隐性耳聋基因突变。

2. 怀孕夫妻,优生遗传咨询,明确生育聋儿风险;通过产前诊断,明确胎儿是否携带耳聋基因,预测耳聋风险。

3. 新生儿,出生时采脐带血或生后3天内采足跟血发现迟发性或药物性耳聋。

4. 耳聋患者,从基因水平对耳聋进行病因学诊断 ,对耳聋个体及家庭进行遗传咨询。

5. 耳毒性药物使用者、有家族用药致聋历史者,尽早发现药物致聋基因,进行安全用药指导,避免家族母系成员药物性致聋的出现。