生命的另一种可能:解码唐氏综合征

世界唐氏综合征日(World Down Syndrome Day, WDSD) 是联合国大会于2011年正式设立的全球性纪念日,定于每年3月21日。这一日期(3/21)的设定具有特殊意义,象征唐氏综合征患者特有的21号染色体三体(即多出一条21号染色体)的遗传特征。2025年世界唐氏综合征日的主题是:关注唐氏、支持和行动。

图:2025年唐氏综合征日主题海报

在人类基因组的浩瀚星图中,第21号染色体上多出的那一颗星,改变了数百万人的生命轨迹。1866年,英国医生约翰·朗顿·唐首次系统描述了这种特殊的面容特征和智力发育迟缓的病症,从此开启了人类认识唐氏综合征的漫长历程。一个多世纪后的今天,我们终于揭开了这一疾病的神秘面纱:95%的唐氏综合征患者是由于21号染色体三体现象所致,这种染色体异常导致患者出现特殊面容、智力障碍、先天性心脏病等一系列临床表现。但唐氏综合征不仅仅是一个医学问题,更是一个关于生命尊严、社会包容和人权平等的深刻命题。

图:唐氏综合征患者

基因密码的意外:唐氏综合征的生物学基础

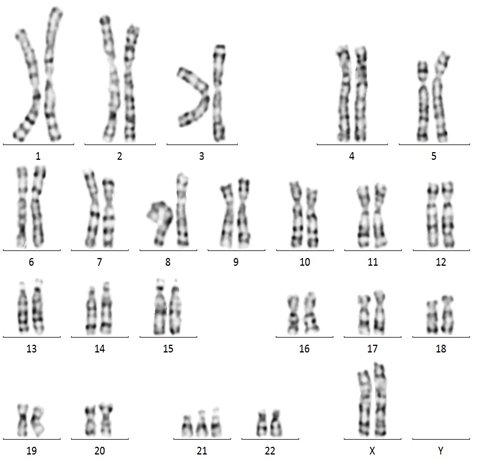

在人类细胞核中,23对染色体承载着生命的全部密码。正常情况下,21号染色体应该成对出现,但在唐氏综合征患者体内,这条染色体却出现了第三个拷贝。这种染色体非整倍体现象的发生机制复杂,可能与母亲卵细胞减数分裂过程中的染色体不分离有关。

随着母亲年龄的增长,卵细胞在减数分裂过程中出现错误的概率显著增加。35岁以上孕妇生育唐氏综合征患儿的风险是25岁孕妇的3-4倍,40岁以上则达到10倍以上。这种年龄相关性提示我们,唐氏综合征的发生与卵细胞老化过程中的分子机制改变密切相关。

在分子层面,21号染色体上的额外基因拷贝导致基因剂量失衡,影响神经发育、心脏形成等多个关键生理过程。特别是DYRK1A、DSCR1等基因的过表达,与唐氏综合征患者的认知功能障碍密切相关。

图:唐氏综合征患者染色体

生命的早期预警:筛查与诊断技术的革新

传统的唐氏综合征筛查主要依靠孕妇血清学检查和超声测量胎儿颈项透明层厚度。这些方法虽然能够提供一定的风险评估,但准确性和特异性有限。随着技术的进步,无创产前检测(NIPT)技术通过分析母体血液中的胎儿游离DNA,将唐氏综合征的检出率提高到99%以上。

产前诊断的金标准仍然是羊膜腔穿刺和绒毛膜取样,这些有创检查能够直接获取胎儿细胞进行染色体核型分析。但近年来,基于二代测序技术的分子诊断方法正在改变这一局面,不仅提高了诊断的准确性,还大大缩短了检测时间。

筛查和诊断技术的进步带来了新的伦理挑战。如何在尊重生命权和避免歧视之间找到平衡,成为医学界和社会必须面对的重要课题。

希望的曙光:治疗进展与未来展望

目前,唐氏综合征的治疗主要集中在早期干预和康复训练上。通过特殊教育、语言训练、职业培训等综合措施,许多患者能够获得基本的生活自理能力,部分患者甚至能够从事简单的工作。

在药物治疗方面,科学家们正在探索针对特定基因过表达的靶向疗法。例如,针对DYRK1A基因的药物研究已经进入临床试验阶段,初步结果显示其在改善认知功能方面具有潜力。

基因编辑技术的突破为唐氏综合征的治疗带来了新的希望。虽然目前还无法实现染色体水平的精准编辑,但科学家们正在探索通过表观遗传调控来平衡基因表达的可能性。

唐氏综合征患者的存在,提醒着我们生命的多样性和复杂性。在追求医学进步的同时,我们更需要建立一个包容、理解的社会环境。每一个生命都值得被尊重,每一种存在都有其独特价值。当我们以更开放的心态面对生命的差异时,或许能够发现,正是这些不同构成了人类文明的绚丽光谱。在未来的日子里,随着科学技术的进步和社会观念的转变,唐氏综合征患者将迎来更美好的明天。

图:基因治疗